La hipervigilancia es un estado de alerta excesiva en el que la persona se mantiene en constante alerta ante las posibles amenazas del entorno, incluso cuando no existe un peligro real. Este nivel de atención permanente puede generar ansiedad, agotamiento y dificultades para desenvolverse en la vida cotidiana.

Si tú o alguien cercano está atravesando algo similar, este artículo os dará mucha luz para saber cómo poder abordar esta dificultad y recuperar el bienestar de la persona.

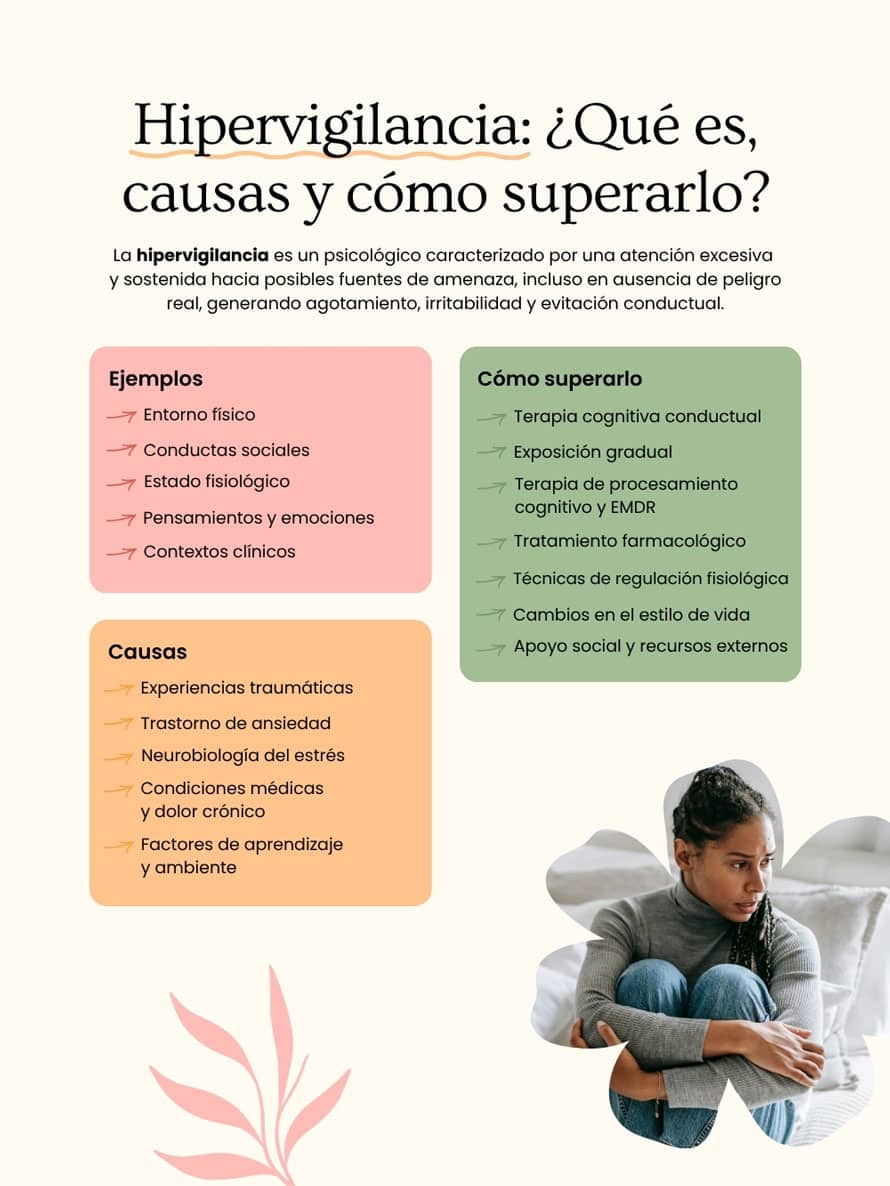

¿Qué es la hipervigilancia?

La hipervigilancia es un estado psicológico caracterizado por una atención excesiva y sostenida hacia posibles fuentes de amenaza, incluso en ausencia de peligro real. Este fenómeno implica un aumento de la sensibilidad a los estímulos ambientales, acompañado de una reactividad fisiológica elevada, como por ejemplo: sobresaltos intensos, tensión muscular, insomnio, etc. y un sesgo cognitivo que dirige de manera desproporcionada la atención hacia el posible peligro (Zawilinski, 2016).

Aunque en situaciones reales de amenaza puede ser adaptativa, cuando se mantiene excesivamente se vuelve desadaptativa y se relaciona con alteraciones como el TEPT (Trastorno de estrés postraumático), generando agotamiento, irritabilidad y evitación conductual.

Ejemplos de hipervigilancia

A continuación vamos a ver diferentes ejemplos de hipervigilancia:

Entorno físico

Sobresaltarse de forma desproporcionada ante ruidos cotidianos, como puertas que se cierran, teléfonos que suenan, etc. es una manifestación frecuente de hipervigilancia. También, puede presentarse la necesidad repentina de revisar las puertas y las ventanas, así como la tendencia a escanear constantemente la habitación buscando la salida de emergencia.

Conductas sociales

Vigilar en exceso las expresiones faciales y los gestos de los demás, buscando señales de crítica o de amenaza o de engaño, es otro signo característico de la hipervigilancia. A esto se suma la tendencia a evitar lugares con mucha gente por miedo a perder el control, así como la obsesión con las miradas o los movimientos de quienes rodean a la persona.

Estado fisiológico

La hipervigilancia también puede manifestarse a través de problemas para conciliar el sueño, acompañados de una tensión muscular permanente. Asimismo, se presentan síntomas fisiológicos como el aumento de frecuencia cardiaca y respiratoria, la sudoración excesiva y las respuestas de sobresalto. En algunas ocasiones, incluso pueden aparecer los ataques de pánico.

Pensamientos y emociones

Entre las manifestaciones emocionales de la hipervigilancia se encuentra la ansiedad anticipatoria, junto con interpretaciones sesgadas de lo que ocurre alrededor. También es común experimentar una sensación de falta de seguridad constante y un miedo difuso difícil de precisar, acompañado en ocasiones por sentimiento de culpa o de vergüenza.

Contextos clínicos

La hipervigilancia puede estar asociada a diferentes trastornos como suelen ser; el trastorno de estrés postraumático o el trastorno de ansiedad generalizada. También se observa en la fibromialgia donde se presenta una atención excesiva hacia las sensaciones corporales, interpretando molestias leves o graves como señales de problemas de salud.

¿Cuáles son las causas de la hipervigilancia?

La hipervigilancia suele originarse por la interacción de factores traumáticos, psicológicos y neurobiológicos.

Experiencias traumáticas

Desde un punto de vista cínico, la hipervigilancia se considera como un síntoma central del trastorno de estrés postraumático. Una de las principales causas es la exposición a eventos traumáticos, como violencia, abuso, guerras, accidentes, etc. (American Psychiatric Association, 2014).

Trastorno de ansiedad

En la ansiedad generalizada y en otros cuadros de ansiosos, la hipervigilancia surge como un sesgo atencional hacia estímulos percibidos como amenazantes, aún cuando no lo sean.

Neurobiología del estrés

La hiperactivación del sistema nervioso simpático y del HPA (eje hipotálamo-hipófisis-adrenal) puede mantener al organismo en un estado de alarma persistente, con niveles elevados de cortisol (Kimble et al. 2023)

Condiciones médicas y dolor crónico

En algunas enfermedades como es la fibromialgia, se observa que la hipervigilancia hacia las sensaciones corporales, lo que incrementa el dolor y el malestar (Hirsch et al., 2016).

Factores de aprendizaje y ambiente

Haber crecido en ambientes inseguros o instables puede favorecer el desarrollo de la hipervigilancia como mecanismo adaptativo de supervivencia (Zawilinski, 2016).

¿Cómo se puede superar la hipervigilancia?

Superar la hipervigilancia es posible, pero requiere un trabajo integral que combine estrategias psicológicas, médicas y de autocuidado:

Terapia cognitiva conductual

Hay que trabajar en identificar cuales son los pensamientos catastróficos y ayudar a su modificación. Además de diferenciar pensamientos “reales” y las posibles amenazas

Exposición gradual

Tenemos que ayudar a reducir la evitación y la respuesta exagerada ante estímulos que disparan la hipervigilancia

Terapia de procesamiento cognitivo y EMDR

Son dos tipos de terapia muy eficaces para tratar casos de trauma y reprocesar recuerdos dolorosos y traumáticos.

Tratamiento farmacológico

Se suelen usar ansiolíticos o antidepresivos que regulan la hiperactivación del sistema nervioso en caso de ansiedad o TEPT y otro tipo de fármacos que se suelen utilizar para este tipo de trastorno son los hipnóticos o estabilizadores del sueño en los casos donde el insomnio perpetúa la hipervigilancia.

Técnicas de regulación fisiológica

El mindfulness y la meditación guiada ayudan a redirigir la atención y disminuir el escaneo constante del entorno, hace que aprendas a focalizar tu atención en cosas que no te generan tanto malestar. Asimismo, las técnicas de respiración diafragmática o relajación muscular progresiva contribuyen a reducir la activación del sistema nervioso simpático. Por último, el ejercicio físico regular favorece la regulación del estrés y promueve un mayor equilibrio general.

Cambios en el estilo de vida

Es importante mantener las rutinas de sueño estables resulta fundamental para mejorar el descanso, un aspecto primordial en el bienestar del ser humano. Del mismo modo, la reducción de estimulantes como por ejemplo la cafeína, el tabaco, el alcohol, etc. ayuda a disminuir la activación excesiva. Finalmente, contar con entornos seguros y estructurados, es muy importante que se generen hábitos y espacios seguros donde la persona se sienta a gusto.

Apoyo social y recursos externos

Contar con una red de apoyo es esencial, ya que permite generar entornos seguros a través de la familia, las amistades o los grupos de ayuda que brindan comprensión y seguridad. Además, la educación psicoeducativa resulta fundamental. pues comprender qué es la hipervigilancia ayuda a disminuir el miedo a los síntomas.

Preguntas sobre hipervigilancia

¿Qué significa vivir en hipervigilancia?

Vivir en hipervigilancia implica estar en un estado de alerta excesiva, con una atención constante al entorno y la sensación de que algo malo puede ocurrir. Esto genera un gran desgaste emocional y físico, ya que el cuerpo permanece en tensión como si estuviera en peligro.

¿Cuáles son las causas más comunes de la hipervigilancia?

La hipervigilancia suele estar asociada a experiencias traumáticas, ansiedad generalizada, estrés prolongado o trastornos como el TEPT. También puede aparecer en personas que han vivido en entornos inseguros y han aprendido a estar siempre alerta.

¿Cómo se puede superar la hipervigilancia?

Superar la hipervigilancia requiere un proceso de autoconciencia y acompañamiento terapéutico. Practicar técnicas de relajación, aprender a regular el sistema nervioso y trabajar las experiencias emocionales que la originan son pasos fundamentales para recuperar la calma.

Referencias

Zawilinski, L. L. (2016). Hypervigilance. En V. Zeigler-Hill & T. K. Shackelford (Eds.), Encyclopedia of Personality and Individual Differences (pp. 1–3). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-28099-8_902-1

Kimble, M. O., Fleming, K., Bennion, K., & Benson, T. (2023). Hypervigilance: Cognitive, physiological, and behavioral patterns in anxiety and trauma-related disorders. Journal of Anxiety Disorders, 92, 102696. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2023.102696

American Psychiatric Association. (2014). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (5.ª ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.

Hirsch, J. K., Sirois, F. M., & Molnar, D. S. (2016). Pain-related anxiety, pain severity, and health-related quality of life in fibromyalgia. Pain Research and Management, 2016, 1–8.

1 comentario en «Hipervigilancia: ¿Qué es, causas y cómo superarlo?»

Me ha encantado el artículo. Gracias por ayudarnos con tus consejos